Hace dos años y un día que la prima Enriqueta cumplió los cincuenta y ocho y medio. Nada hacía pensar que aquella tarde desaparecería.

Fuimos a su casa. Comimos su famoso pollo en pepitoria y los aperitivos que llevamos cada uno. Bebimos los refrescos del tío Damián, hicimos café y, cuando todavía no había terminado de soplar las ciento diecisiete velas de su tarta, mi prima se marchó.

El sobrino de mi cuñado cogió una rabieta cuando vio que Enriqueta se dejaba un montón de llamas ardiendo sin que ello le preocupara lo más mínimo. Márilin y Garicuper saltaron ladrando sobre la prima Genoveva. Yo no puedo dejar de decir que el niño y los chihuahuas tenían toda la razón de ponerse cómo se pusieron; sobre todo, después de haber tenido que buscar por tres pastelerías diferentes para que Enriqueta tuviera el doble de velas de su edad, como Dios manda en los cumpleaños y medio.

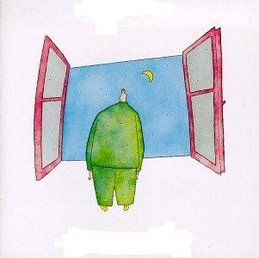

La prima Enriqueta levantó la cabeza del pastel que estaba soplando y se fue a su habitación. A los cinco minutos apareció con el vestido de flores que había estrenado la noche de su primer baile, el pelo suelto y, aunque no estoy segura porque siempre ha estado bastante plana; yo diría, que mi prima no llevaba sujetador, Miró a su alrededor y, con los ojos tan brillantes cómo las llamas que acababa de dejar encendidas, dijo: Así iba vestida la primera vez que quise volar; sólo que ahora sí puedo. Cogió de un cajón una foto que parecía recortada de una revista. Metió en su bolso el libro de un tal Benedetti que siempre tenía por en medio y salió despacio a la calle.

La tía Manuela y su hijo David fueron tras de ella. Nadie pensó ni remotamente que no la encontrarían y mucho más, sabiendo cómo todos sabemos, que el primo David es corredor de los que sólo se dedican a correr y lo hace tan rápido y tan bien que su mujer se siente orgullosa y feliz aunque tenga que coser para las vecinas a la salida de su trabajo.

Ninguno éramos capaces de creer lo que estábamos viendo. En mi familia todos hemos sido siempre muy normales y una actuación tan rara no es propia de nosotros. Yo no quiero decir nada pero, por lo menos, Enriqueta tenía que haber abierto el frasco de colonia y los pañuelos con la E cursiva bordada en rosa que le compramos con tanta ilusión.

A su regreso, mientras se daba aire con la mano, la tía Manuela nos aseguró que a nuestra prima tenía que haberle pasado algo sobrenatural. Era imposible que David no hubiera sido capaz de alcanzarla.

Tras el oportuno alboroto, decidimos hacer una meditación colectiva. Barajamos posibilidades, atamos cabos y pensando y pensando entendimos lo que nos quiso decir Enriqueta antes de irse.

Había dos posibilidades razonables:

Nuestra prima se había transformado en algún animal volador con vete a saber que extraña pócima o estaba planeando por ahí abducida por cualquier extraterrestre desconocido.

Así, desde aquella tarde y cada seis meses, conmemoramos el día del vuelo de Enriqueta. Mi hermana prefiere pensar que subió al cielo en cuerpo y alma y siempre se refiere a él cómo el día de la otra ascensión. A mi no me gusta hablar; yo podría aceptar que esto le hubiese ocurrido a la abuela Leonor, pero mi prima nunca hizo los meritos suficientes para que Nuestro Señor le concediera tal privilegio.

Desde que recuerdo, todos mis parientes cercanos y lejanos nos reunimos en los cumpleaños y medio de los mayores de cincuenta que están vivos, pero cómo nuestra prima ni se había muerto ni estaba con nosotros nos quedamos sin saber que hacer. Mi familia deliberó lo necesario hasta tomar la decisión acertada: Seguiríamos reuniéndonos con las comidas de siempre; eso sí, ya no había necesidad de comprar una tarta.

Ayer iba a ser la cuarta vez que nos juntáramos para recordar el vuelo de Enriqueta. La suegra de mi primo ya había echado los boquerones en vinagre para las banderillas, el tío Damián tenía la lista del vino y las cervezas que iba a comprar, la nevera de la madre de mi cuñado estaba llena con los ingredientes para hacer la ensaladilla rusa cómo sólo ella sabe hacerla y yo acababa de preparar la masa de las croquetas de jamón. Todo estaba en orden, pero sin embargo, en ésta ocasión hemos tenido un problema.

Lorena, amiga de mi prima, recibió una carta suya. Yo soy muy discreta, pero no me puedo callar que Enriqueta debería haberse puesto en contacto con alguien de su sangre y no con esa mujer que a veces le da por escribir historias sin pies ni cabeza y que ya ha tenido cinco novios que yo sepa.

Mi familia reaccionó cómo es debido. Nos telefoneamos muchas veces, mi hermana fue corriendo a la iglesia a consultar con su párroco, Genoveva se encerró con Márilin y Garicuper para poder pensar con más claridad y mi tía tuvo que buscar respuestas en su bola de cristal a pesar de que, en ese momento, los astros no eran favorables.

Entre todos, cómo debe ser, decidimos que lo correcto era leer la carta de Enriqueta el día de su aniversario.

Es fácil de entender que, incluso a nosotros, nos haya sido imposible evitar un cierto desconcierto. La suegra de mi primo no sabía que hacer con los boquerones, el tío Damián llevó sólo unas cuantas cervezas, la madre de mi cuñado estuvo vomitando tras comerse sola la ensaladilla y yo tuve que dejar a medio freír las croquetas para ir rápidamente a desahogarme a la peluquería.

Tal y cómo habíamos acordado, nos juntamos ayer en el salón de

Enriqueta. La reunión fue más bien de las de tomar decisiones que de celebración. Nadie llevó comida.

Lorena llegó tarde. Habló poco y empezó a leer.

Un sobre con matasellos de Italia, tres folios llenos de palabras en color verde y, sobre todo, un Mi muy querida familia con letras mayúsculas nos recordaron que lo que sentíamos hacia nuestra prima no era sólo curiosidad.

Estaba bien. Sus ganas de buscar, ya no le producían la ansiedad de siempre. Por fin lo había aceptado y le gustaba. Importaba poco lo que pudiera encontrar.

Enriqueta estaba intentando poner un poco de orden en sus líos y se había dado cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba compartir con su familia algunos de sus sentimientos.

A mi no me gusta interrumpir pero no tuve más remedio que hacerlo. A ver si no hubiese sido mucho más fácil hablar con todos en alguna de nuestras reuniones familiares en vez de irse a la otra punta del mundo sola perdida.

La carta continuaba hablando de años de huidas sin moverse a ninguna parte, de años de no complicar ni su vida ni la de los demás y de años de miedos. Enriqueta decía que con la edad algunos de esos temores se apaciguan y se hace más importante que los que te quieren te conozcan. Ya no le producía desasosiego lo que pudiéramos pensar.

Mi tía puso agua a calentar para hacer unas tilas, mi hermana se santiguó dos veces, Lorena continuaba leyendo y yo, a pesar de que nunca me ha gustado llamar la atención, tuve que ponerme de pié para decir lo que pensaba.

No hay duda, de que una mente enrevesada ha tenido que influir en nuestra prima. Seguro que en esos largos paseos sin sentido que daba por la playa ha conocido a algún viejo verde que le ha metido esa sarta de sandeces en la cabeza.

Ahora resulta que Enriqueta está en Venecia y no para ver la Iglesia de San Marcos o pasear en góndola que eso, más o menos, podría entenderlo. Si no porque un buen día leyó un artículo en una revista, de esas que no cuentan nada de nadie, que decía cómo la ciudad se estaba hundiendo poco a poco. Bueno, pues a ella no se le ocurrió otra cosa que sentirse identificada con Venecia. Que no me diga nadie que no son ganas de darle vueltas a las cosas tontamente.

Tengo hambre y mis croquetas a medio freír.

Un os quiero subrayado, su nombre y la frase haced todo lo que se os ocurra para ser felices, terminaban una carta que nos dejó en silencio por primera vez.

Yo creo que vamos a tener que convocar pronto otra reunión familiar.

Cuando volví a casa, sólo por un instante, todo lo que había visto siempre tan difícil apareció asombrosamente fácil delante mí. Pero, ya se me ha pasado.

No he dormido bien. Escenas de películas tristes se mezclaban con colores chillones flotando por mi cabeza.

Estoy cansada. A mí no me gusta criticar, pero ésta mañana hacía más frío que otras veces en la oficina. ¿Qué querría decir Enriqueta con lo de ser feliz? Ésta noche me toca planchar. Tengo que preguntar a mi familia quien es ese Benedetti.

No entiendo por qué mi prima no me contó lo que sentía. Nosotras hablábamos a menudo por teléfono.

Un día de éstos voy a dar un paseo por la playa. Aunque; mejor no. Eso no tendría sentido.